La dilatation thermique est un phénomène essentiel dans le domaine des matériaux, de la construction et de la physique en général. Elle se définit comme l’augmentation des dimensions d’un matériau lorsqu’il est soumis à une hausse de température, et inversement, sa contraction lors d’une baisse de température. Ce phénomène a des implications significatives dans la conception et l’utilisation de matériaux dans des conditions de température variables, comme dans le cas des ponts, des bâtiments, des composants électroniques, et bien plus encore.

Comprendre les bases de la dilatation thermique, ainsi que le coefficient de dilatation thermique, est donc crucial pour anticiper les comportements des matériaux et éviter d’éventuels problèmes structurels ou mécaniques.

1. Qu’est-ce que le coefficient de dilatation thermique ?

Définition du coefficient de dilatation thermique

Le coefficient de dilatation thermique est une valeur qui quantifie l’ampleur de la dilatation d’un matériau lorsqu’il est exposé à une variation de température, et ce, à pression constante. Ce coefficient, noté généralement par la lettre grecque α, est une mesure précise de la réponse thermique d’un matériau et peut être utilisé pour prédire comment un matériau se comportera sous des conditions thermiques changeantes. Plus précisément, il exprime la variation de longueur ou de volume par degré de température, et il est souvent exprimé en °C⁻¹ ou en K⁻¹.

On distingue deux principaux types de coefficients de dilatation :

- Le coefficient de dilatation thermique linéique (αL) : Il décrit l’augmentation d’une dimension linéaire (ex. longueur) d’un matériau solide pour une variation de température donnée.

- Le coefficient de dilatation thermique volumique (αV) : Il quantifie l’augmentation de volume d’un matériau pour une même variation de température. Dans le cas d’un matériau isotrope, les coefficients de dilatation linéique et volumique sont liés par la relation simple : αV = 3αL.

Ces coefficients de dilatation permettent de mieux comprendre et anticiper le comportement thermique des matériaux dans des applications variées, notamment pour les solides et les liquides. En général, les matériaux se dilatent de manière prévisible avec la température, mais cette dilatation est influencée par la structure interne du matériau, son état (solide, liquide, gaz) et sa composition chimique.

Le phénomène de dilatation thermique et ses origines

La dilatation thermique est un phénomène physique qui peut être expliqué par le comportement des atomes et des molécules d’un matériau en réponse à la température. Lorsqu’un matériau est chauffé, les atomes et les molécules qui le composent acquièrent une énergie supplémentaire, ce qui augmente l’amplitude de leurs vibrations autour de leurs positions d’équilibre. Ce mouvement accru cause un espacement plus important entre les atomes, ce qui entraîne une augmentation globale de la longueur ou du volume du matériau.

Cas des solides : Dans un solide, les atomes sont liés par des forces interatomiques spécifiques qui dictent la forme et la structure du matériau. À basse température, les vibrations des atomes restent limitées autour de leurs positions moyennes. Cependant, lorsque la température augmente, ces vibrations deviennent asymétriques, ce qui cause une séparation progressive des atomes et, par conséquent, une dilatation du matériau. Ce comportement est encore plus notable pour des matériaux présentant des potentiels interatomiques plus complexes, dans lesquels l’asymétrie des vibrations influence directement l’ampleur de la dilatation thermique.

Cas des liquides et des gaz : Dans les liquides, les molécules ont une certaine liberté de mouvement, mais elles sont encore relativement proches les unes des autres par rapport aux gaz. Ainsi, la dilatation des liquides est souvent plus importante que celle des solides car les molécules peuvent facilement s’espacer sous l’effet de la chaleur. Le cas particulier de l’eau entre 0 et 4 °C est notable, car elle se contracte lorsqu’elle est chauffée dans cet intervalle, ce qui résulte en un coefficient de dilatation thermique négatif. Pour les gaz, la dilatation thermique est encore plus marquée. Lorsque la température augmente, les molécules acquièrent plus d’énergie cinétique, augmentant ainsi leur mouvement et leur séparation, ce qui se traduit par une augmentation de la pression à volume constant ou par une expansion du volume à pression constante, comme décrit par la loi des gaz parfaits.

Facteurs influençant la dilatation thermique : Plusieurs facteurs influencent la dilatation thermique d’un matériau :

- Nature du matériau : Les métaux ont généralement des coefficients de dilatation thermique plus élevés que les céramiques ou les composites en raison de leurs structures atomiques plus flexibles.

- Température ambiante : Les coefficients de dilatation thermique varient souvent avec la température. Certains matériaux montrent un comportement dilatométrique non linéaire, notamment pour des températures très élevées ou proches de leur point de fusion.

- État de la matière : Les solides, liquides et gaz réagissent différemment aux variations de température en raison de la nature de leurs liaisons et de la liberté de mouvement des atomes ou des molécules. Les gaz, par exemple, ont des coefficients de dilatation thermique beaucoup plus élevés que les solides et les liquides en raison de la plus grande mobilité de leurs particules.

La dilatation thermique, bien que souvent imperceptible sur de petits échantillons, peut causer des effets significatifs dans des structures ou dispositifs plus grands, tels que les ponts, les pipelines ou les systèmes électroniques. C’est pourquoi il est crucial de bien comprendre les coefficients de dilatation thermique des matériaux pour des applications industrielles et d’ingénierie sûres et efficaces.

2. Méthodes de mesure du coefficient de dilatation thermique

La mesure du coefficient de dilatation thermique est cruciale pour de nombreuses applications industrielles et scientifiques. Elle permet d’évaluer avec précision la façon dont un matériau réagit aux changements de température, ce qui est essentiel pour des secteurs tels que la construction, l’aérospatial, et l’électronique. Plusieurs méthodes de laboratoire ont été développées pour mesurer ce coefficient avec une grande exactitude. Ces techniques varient en fonction des propriétés du matériau (solide, liquide ou gaz) et de la précision requise pour l’analyse.

Dilatométrie : la méthode standard pour les solides

La dilatométrie est l’une des méthodes les plus couramment utilisées pour mesurer la dilatation thermique des solides. Un dilatomètre est un appareil de haute précision qui mesure la variation de longueur d’un échantillon solide en réponse à un changement de température.

La procédure de la dilatométrie suit généralement les étapes suivantes :

- Préparation de l’échantillon : L’échantillon est coupé à une longueur standard et sa surface est préparée pour assurer une bonne transmission thermique.

- Placement de l’échantillon dans le dilatomètre : L’échantillon est placé dans une chambre thermique, souvent sous atmosphère inerte (comme l’argon ou l’azote) pour éviter les réactions chimiques.

- Augmentation et contrôle de la température : La température est augmentée de façon contrôlée. Le dilatomètre mesure les variations de longueur avec une grande précision, généralement de l’ordre de quelques micromètres.

- Calcul du coefficient de dilatation thermique : À partir de la variation de longueur ΔL et de la température ΔT, le coefficient de dilatation linéaire αL est calculé en utilisant la formule :

αL=ΔLL0ΔTαL=L0ΔTΔL

où L0L0 est la longueur initiale de l’échantillon.

Les dilatomètres modernes utilisent des capteurs à haute résolution et des systèmes de régulation thermique très précis, permettant de mesurer des coefficients de dilatation thermique pour une large gamme de matériaux et de températures, de -150°C à plus de 1000°C. Cette technique est particulièrement utile pour les métaux, céramiques et polymères, qui sont couramment utilisés dans des conditions de température extrêmes.

Analyse thermomécanique (TMA) : mesure précise de la dilatation thermique

L’analyse thermomécanique (TMA) est une autre méthode d’analyse thermique utilisée pour mesurer les coefficients de dilatation thermique des solides, en particulier lorsqu’une grande précision est requise. Comme la dilatométrie, la TMA mesure les variations de longueur d’un échantillon en réponse à un changement de température, mais elle offre des modes de mesure plus diversifiés pour les matériaux.

Les principaux modes de mesure utilisés en TMA pour la dilatation thermique incluent :

- Mode d’expansion : Un faible poids est appliqué sur l’échantillon pour mesurer l’expansion linéaire sous l’effet de la température.

- Mode de traction : L’échantillon est soumis à une légère force de traction constante, ce qui permet de mesurer la dilatation dans une direction donnée.

- Mode volumique : Particulièrement adapté pour les poudres ou les granulés, ce mode permet de mesurer la variation volumique sous une faible pression appliquée.

La TMA est souvent réalisée sous atmosphère inerte pour éviter les réactions indésirables, et elle permet d’obtenir des thermogrammes d’expansion thermique. Ces courbes montrent la variation de longueur de l’échantillon en fonction de la température, révélant des phénomènes thermiques additionnels comme la transition vitreuse, le changement d’état ou la dégradation thermique.

Techniques de mesure pour les liquides : densimétrie et pycnométrie

La dilatation thermique des liquides est mesurée principalement à l’aide de densimètres et de pycnomètres, car la variation de volume est plus importante dans les liquides que dans les solides.

- Densimétrie : Les densimètres à tube vibrant, comme le DMA 5000M, mesurent la masse volumique des liquides avec une grande précision et sur une large gamme de températures. En enregistrant la densité à différentes températures, on peut calculer le coefficient de dilatation thermique volumique des liquides en utilisant la formule :

αV=1V0ΔVΔTαV=V01ΔTΔV

où V0V0 est le volume initial du liquide.

- Pycnométrie : Cette méthode est utilisée pour mesurer la densité de liquides et, indirectement, leur dilatation thermique. Elle consiste à mesurer le volume de liquide contenu dans un récipient étalonné (le pycnomètre) à différentes températures. En connaissant la densité du liquide à différentes températures, il est possible de déterminer le coefficient de dilatation thermique.

Ces techniques sont particulièrement adaptées pour des liquides tels que les huiles, les solvants et les liquides industriels. La mesure de la dilatation thermique des liquides est essentielle pour les applications de lubrification, de refroidissement et de transport de fluides dans des environnements à haute température.

Diffraction des rayons X pour les matériaux cristallins

Pour les matériaux cristallins, comme les céramiques ou certains métaux, la diffraction des rayons X est une méthode couramment utilisée pour déterminer les coefficients de dilatation thermique. Elle est particulièrement utile pour les matériaux anisotropes, dont les propriétés thermiques varient selon la direction dans la structure cristalline.

Cette technique repose sur la mesure des paramètres de maille du cristal à différentes températures, ce qui permet de déterminer la variation de longueur ou de volume en fonction de la température. Le processus suit généralement les étapes suivantes :

- Mesure de l’angle de diffraction : L’angle de diffraction change en fonction de la température, révélant des variations dans la structure du matériau.

- Calcul des paramètres de maille : À partir des angles de diffraction, les distances interatomiques dans le réseau cristallin sont calculées. Ces distances varient avec la température, ce qui permet de déterminer la dilatation thermique.

- Calcul du coefficient de dilatation : La variation des paramètres de maille en fonction de la température permet de calculer le coefficient de dilatation linéaire pour chaque direction cristallographique, particulièrement utile pour les matériaux anisotropes.

La diffraction des rayons X est une méthode non destructive, très précise, et essentielle pour les matériaux qui présentent une anisotropie de dilatation thermique. Elle est souvent utilisée dans la recherche et le développement pour concevoir des matériaux à dilatation contrôlée, tels que les composites thermiquement stables.

Comparaison des méthodes de mesure : avantages et limitations

Chaque méthode de mesure du coefficient de dilatation thermique présente des avantages et des limitations spécifiques, qui varient en fonction du matériau à étudier et des conditions expérimentales souhaitées.

| Méthode | Matériaux adaptés | Précision | Plage de température | Avantages | Limitations |

|---|---|---|---|---|---|

| Dilatométrie | Solides | Haute | -150°C à 1000°C | Précision élevée, large gamme de température | Nécessite un bon contact thermique |

| TMA | Solides | Très haute | -150°C à 1000°C | Multiples modes de mesure, thermogrammes détaillés | Coûteux, sensible aux contraintes mécaniques |

| Densimétrie | Liquides | Moyenne | 0°C à 100°C | Facile à utiliser, mesure rapide | Limitée aux liquides de densité stable |

| Pycnométrie | Liquides | Moyenne | Température ambiante | Simple, peu coûteux | Mesure indirecte, limitée aux faibles volumes |

| Diffraction rayons X | Cristaux, matériaux anisotropes | Très haute | Variable selon l’appareil | Très précise pour matériaux cristallins anisotropes, non destructive | Coût élevé, appareil spécifique nécessaire |

Chaque méthode offre une précision et une plage de température adaptée à des applications spécifiques.

3. Applications pratiques de la dilatation thermique et enjeux industriels

La compréhension et la maîtrise de la dilatation thermique des matériaux sont essentielles dans de nombreux secteurs industriels. La variation des dimensions des matériaux sous l’effet de la température peut entraîner des défis techniques et structurels importants. Cette section explore les principales applications de la dilatation thermique, en mettant en lumière les secteurs qui doivent particulièrement prendre en compte ce phénomène pour garantir la sécurité et l’efficacité de leurs produits.

Construction et ingénierie civile

Dans le domaine de la construction, la dilatation thermique joue un rôle crucial pour la stabilité et la durabilité des infrastructures. Les variations de température entraînent des changements dimensionnels qui, s’ils ne sont pas anticipés, peuvent provoquer des déformations structurelles et des contraintes internes.

- Joints de dilatation : Les ponts, routes et bâtiments doivent intégrer des joints de dilatation, permettant aux matériaux de se dilater ou de se contracter sans causer de fissures ou de dommages. Ces joints permettent aux structures de supporter des fluctuations de température de plusieurs dizaines de degrés, évitant ainsi les dégradations dues aux contraintes thermiques.

- Rails de chemin de fer : Les rails se dilatent et se contractent avec les variations de température, ce qui peut entraîner des risques de gauchissement, surtout en cas de forte chaleur. Les rails sont donc installés avec un certain jeu pour éviter ce type de problème. Des matériaux spécifiques, tels que l’acier Invar (qui présente un très faible coefficient de dilatation), peuvent également être utilisés pour atténuer ces effets.

Transport aéronautique et spatial

Dans l’aéronautique et le spatial, les matériaux subissent des variations extrêmes de température, que ce soit lors de l’ascension d’un avion en haute altitude ou lors de l’entrée d’un vaisseau dans l’atmosphère. Les différences thermiques peuvent affecter la forme et la résistance des composants, rendant la maîtrise de la dilatation thermique indispensable.

- Fusées et satellites : Les structures des fusées et des satellites sont soumises à des écarts de température considérables entre les phases de lancement, d’orbite et de rentrée. Par exemple, le revêtement thermique des satellites doit résister aux températures glaciales de l’espace ainsi qu’à la chaleur intense de l’ensoleillement direct. Des matériaux spéciaux, tels que le composite carbone-carbone, sont utilisés pour résister à ces conditions extrêmes tout en maintenant leur stabilité dimensionnelle.

- Matériaux de faible dilatation : Dans les avions, le phénomène de dilatation thermique est aussi pris en compte pour la conception des ailes et de la structure de l’appareil. L’utilisation de matériaux comme les alliages d’aluminium et de titane, qui offrent un bon compromis entre légèreté et résistance thermique, permet de garantir la sécurité et la performance des appareils.

Fabrication et design de produits électroniques

Dans l’électronique, les composants sont souvent exposés à des variations de température, que ce soit lors du fonctionnement ou en raison des conditions environnementales. Les variations thermiques peuvent provoquer des fissures, des déformations ou des déconnexions, surtout à l’échelle microscopique.

- Circuits imprimés (PCB) : Les circuits imprimés subissent des cycles de température importants, notamment lors de la soudure des composants. Les variations de température peuvent causer des délaminations ou des déformations qui affectent la conductivité électrique. C’est pourquoi des matériaux comme les composites époxy renforcés de fibres de verre sont souvent utilisés pour leur faible coefficient de dilatation.

- Microprocesseurs et puces électroniques : Les microprocesseurs produisent beaucoup de chaleur lors de leur fonctionnement. Pour éviter la surchauffe et les dommages causés par la dilatation thermique, des dissipateurs thermiques et des systèmes de refroidissement sont intégrés. De plus, les matériaux utilisés dans la fabrication des puces, comme le silicium, sont sélectionnés pour leurs propriétés de stabilité thermique.

Industrie automobile

L’industrie automobile fait face à de nombreux défis liés à la dilatation thermique, car les véhicules fonctionnent dans des environnements variés et sous des contraintes de température élevées, notamment au niveau des moteurs et des systèmes d’échappement.

- Moteurs et systèmes d’échappement : Les moteurs génèrent une chaleur importante qui provoque la dilatation des composants métalliques. Si cette dilatation n’est pas contrôlée, elle peut entraîner une usure prématurée ou des fissures. Les alliages à faible dilatation thermique, comme les alliages d’aluminium renforcé ou d’acier inoxydable, sont souvent utilisés pour ces applications.

- Vitrage automobile : Le vitrage doit résister aux écarts de température entre l’intérieur et l’extérieur du véhicule, notamment en été et en hiver. Les fabricants utilisent du verre spécial, tel que le verre feuilleté, qui résiste aux contraintes thermiques tout en assurant une bonne visibilité.

Applications dans les matériaux composites et les polymères

Les matériaux composites et les polymères jouent un rôle important dans de nombreux secteurs, notamment l’aéronautique, l’automobile et le sport, grâce à leur légèreté et leur résistance. Cependant, leur dilatation thermique peut être problématique, surtout pour les composites multi-matériaux.

- Matériaux multi-matériaux : Les composites sont souvent constitués de plusieurs types de matériaux ayant des coefficients de dilatation thermique différents. Par exemple, un composite à base de fibres de carbone et de résine époxy peut présenter une dilatation thermique inégale, ce qui entraîne des contraintes internes. Des études sur les coefficients de dilatation de chaque composant permettent d’optimiser les formulations et les procédés de fabrication pour minimiser ces effets.

- Polymères thermoplastiques : Les polymères comme le polypropylène ont des coefficients de dilatation élevés. Ils sont utilisés dans des applications où une certaine flexibilité est requise. Cependant, lorsqu’ils sont exposés à des températures extrêmes, ils peuvent se déformer. Des additifs stabilisants sont souvent ajoutés pour réduire leur dilatation thermique et améliorer leur stabilité.

Enjeux liés aux chocs thermiques et aux déformations structurelles

Le choc thermique est un phénomène où une variation rapide de température cause des contraintes internes dans un matériau. Cela peut provoquer des fractures ou des déformations structurelles, en particulier dans les matériaux fragiles comme le verre et la céramique.

- Verre et céramique : Le verre est particulièrement sensible aux chocs thermiques, ce qui explique pourquoi les fabricants utilisent souvent du verre borosilicate, connu pour sa faible dilatation thermique, dans les applications nécessitant une résistance accrue, comme les récipients de laboratoire ou les plaques de cuisson. La céramique, en revanche, est renforcée par des traitements thermiques pour améliorer sa résistance aux variations de température.

- Applications industrielles : Dans les industries où les composants sont soumis à des changements rapides de température, comme les turbines ou les systèmes de chauffage, les matériaux doivent être capables de résister à ces variations sans se fissurer. Les ingénieurs utilisent des matériaux avec des coefficients de dilatation adaptés et les conçoivent de manière à répartir les contraintes de manière uniforme.

Cette troisième partie illustre ainsi l’importance de la prise en compte de la dilatation thermique dans de multiples secteurs, où elle impacte à la fois la sécurité, la durabilité et l’efficacité des structures et des produits. Les matériaux et les procédés doivent être soigneusement sélectionnés et adaptés pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application.

Vous recherchez une analyse ?

4. Méthodes de mesure du coefficient de dilatation thermique en laboratoire

La mesure précise du coefficient de dilatation thermique est cruciale pour de nombreuses applications industrielles et scientifiques. Les laboratoires utilisent diverses techniques pour déterminer ce paramètre en fonction de la nature du matériau, de la température, et des exigences spécifiques de l’analyse. Cette section présente les méthodes les plus couramment employées pour mesurer le coefficient de dilatation thermique, ainsi que leurs avantages et limitations.

Dilatométrie : la technique de référence

La dilatométrie est l’une des méthodes les plus fréquemment utilisées pour mesurer le coefficient de dilatation thermique, notamment pour les solides. Le principe repose sur la mesure des variations dimensionnelles d’un échantillon soumis à une variation de température.

- Principe : Un échantillon est placé dans un dilatomètre, qui mesure sa longueur initiale. Ensuite, la température est progressivement augmentée ou diminuée, et les variations de longueur sont enregistrées avec une grande précision. Le coefficient de dilatation thermique linéaire (α) est ensuite calculé en fonction de la variation de longueur, de la température initiale, et de la température finale.

- Avantages : La dilatométrie permet une mesure très précise des variations de longueur, même sur de petites échelles. Elle est adaptée à divers matériaux solides, des métaux aux céramiques en passant par les polymères.

- Limites : Cette méthode est principalement adaptée aux solides et ne convient pas pour les liquides ou les gaz. De plus, elle nécessite des échantillons homogènes et bien calibrés, ce qui peut limiter son utilisation pour certains composites ou matériaux anisotropes.

Analyse thermomécanique (TMA)

L’analyse thermomécanique (TMA) est une méthode d’analyse thermique qui mesure les changements dimensionnels d’un échantillon en fonction de la température. Elle est particulièrement utilisée pour les matériaux polymères et les composites, ainsi que pour les céramiques.

- Principe : Un échantillon est placé dans un appareil TMA, où il est soumis à une charge légère tout en étant chauffé ou refroidi. La TMA mesure les variations de longueur avec une grande précision pendant que la température varie de manière contrôlée.

- Modes de mesure : Plusieurs modes sont possibles en TMA :

- Expansion : L’échantillon est supporté par une surface fixe et une sonde légère enregistre les variations de longueur.

- Traction : L’échantillon est soumis à une force de traction constante, ce qui permet de mesurer son allongement.

- Compression : Utilisée pour mesurer les propriétés de déformation des matériaux mous ou compressibles, cette technique permet également de suivre les variations de hauteur.

- Avantages : La TMA est adaptée aux polymères et aux matériaux composites et permet des mesures précises sur une large gamme de températures.

- Limites : Elle est moins précise que la dilatométrie pour les métaux et les céramiques, et les échantillons doivent être de taille et de forme spécifiques pour être compatibles avec l’appareil.

Mesure de dilatation thermique des liquides : densimétrie et pycnométrie

La mesure de la dilatation thermique des liquides est plus complexe en raison de leur nature fluide. Des techniques indirectes, comme la densimétrie et la pycnométrie, sont souvent employées pour déterminer les variations de volume en fonction de la température.

- Densimétrie : Cette méthode utilise un densimètre à tube vibrant pour mesurer la masse volumique d’un liquide à différentes températures. En mesurant les variations de densité, il est possible de calculer le coefficient de dilatation thermique volumique.

- Pycnométrie : Technique utilisée pour les mesures de densité des liquides et de certains solides, la pycnométrie peut aussi servir pour estimer la dilatation thermique. Les changements de volume d’un liquide sont déterminés par la variation de densité observée dans un pycnomètre à différentes températures.

- Avantages : Ces méthodes permettent de mesurer la dilatation thermique des liquides avec précision sur une large gamme de températures, et elles sont relativement simples à mettre en œuvre.

- Limites : Ces techniques nécessitent des équipements spécifiques et une préparation minutieuse des échantillons pour éviter les erreurs de mesure liées à la volatilité ou aux impuretés des liquides.

Techniques de diffraction des rayons X pour les matériaux cristallins

La diffraction des rayons X (XRD) est une méthode employée pour analyser les matériaux cristallins et mesurer leur dilatation thermique. En observant les changements dans la structure cristalline en fonction de la température, il est possible de déterminer le coefficient de dilatation.

- Principe : Les matériaux cristallins sont exposés à des rayons X, qui produisent un motif de diffraction. Lorsque la température augmente, les distances interatomiques s’élargissent, modifiant le motif de diffraction. En mesurant ces changements, on peut calculer le coefficient de dilatation thermique.

- Avantages : La diffraction des rayons X permet une mesure très précise et détaillée, notamment pour les matériaux anisotropes et multicristallins, où la dilatation peut varier selon les directions.

- Limites : Cette technique est coûteuse et nécessite des équipements spécialisés. Elle est principalement réservée aux laboratoires de recherche et ne convient pas pour des matériaux amorphes ou certains composites.

Analyse thermique simultanée : ATG-DSC

L’analyse thermique simultanée, qui combine l’analyse thermogravimétrique (ATG) et la calorimétrie différentielle à balayage (DSC), permet de mesurer à la fois les variations de masse et les changements énergétiques d’un matériau en fonction de la température. Bien que cette méthode ne mesure pas directement la dilatation thermique, elle fournit des informations complémentaires essentielles sur les transformations thermiques.

- Principe : Lorsqu’un échantillon est chauffé, l’ATG mesure la perte ou le gain de masse, tandis que la DSC enregistre les flux de chaleur. Les changements de masse peuvent être liés à la décomposition, l’évaporation ou l’oxydation, et les transitions thermiques (fusion, transition vitreuse) sont détectées par la DSC.

- Applications : Cette technique est utile pour les matériaux qui subissent des changements d’état ou des réactions chimiques à des températures spécifiques. Elle fournit des informations sur les transitions thermiques, essentielles pour comprendre le comportement thermique global d’un matériau.

- Limites : L’ATG-DSC n’est pas une méthode de mesure directe du coefficient de dilatation thermique. Cependant, elle reste complémentaire pour l’analyse des matériaux sensibles à la chaleur ou subissant des transformations complexes.

Facteurs influençant le choix de la méthode de mesure

Le choix de la méthode de mesure du coefficient de dilatation thermique dépend de plusieurs facteurs liés aux caractéristiques de l’échantillon et aux objectifs de l’analyse.

- Nature du matériau : Les solides, liquides, et matériaux cristallins nécessitent des méthodes différentes. Par exemple, la dilatométrie est préférée pour les métaux, tandis que la densimétrie convient aux liquides.

- Température d’analyse : Certaines méthodes, comme la TMA, sont adaptées aux faibles températures, alors que la diffraction des rayons X est privilégiée pour les matériaux devant être analysés à très haute température.

- Anisotropie et isotropie : Pour les matériaux anisotropes, il est crucial d’utiliser des techniques qui permettent de mesurer les variations de dilatation dans plusieurs directions, comme la diffraction des rayons X.

- Précision requise : La précision dépend des exigences de l’application. Par exemple, la dilatométrie et la diffraction des rayons X offrent une haute précision, tandis que la TMA est plus générale.

Cette quatrième partie met en lumière les différentes techniques de mesure du coefficient de dilatation thermique utilisées en laboratoire. En fonction des besoins spécifiques des industries, les laboratoires choisissent la méthode la plus adaptée pour fournir des résultats précis et fiables, permettant ainsi d’anticiper et de gérer les effets de la dilatation thermique dans des applications critiques.

5. Applications pratiques et défis de la dilatation thermique dans l'industrie

La dilatation thermique a des implications significatives dans de nombreux secteurs industriels, de l’ingénierie des matériaux à la construction en passant par les industries aérospatiales et électroniques. La compréhension précise du coefficient de dilatation thermique est essentielle pour éviter des problèmes structurels, optimiser la performance des matériaux, et concevoir des produits durables et sécurisés. Cette dernière partie explore les applications concrètes de la dilatation thermique dans différentes industries ainsi que les défis associés à sa gestion.

Bâtiment et construction : gestion des variations dimensionnelles

Dans le domaine de la construction, la dilatation thermique est un phénomène qu’il faut absolument prendre en compte pour éviter des dommages structurels, notamment pour les grands ouvrages tels que les ponts, les bâtiments et les routes.

- Ponts et ouvrages d’art : Les ponts subissent des variations de température quotidiennes et saisonnières qui affectent leur structure. Pour éviter des contraintes internes susceptibles de provoquer des fissures ou des ruptures, des joints de dilatation sont placés à intervalles réguliers. Ces joints permettent à la structure de se dilater et de se contracter sans endommager le matériau.

- Routes et autoroutes : Les revêtements routiers sont également sensibles à la dilatation thermique. Des fissures peuvent apparaître lorsque les matériaux se dilatent ou se contractent trop rapidement. Les ingénieurs utilisent des enrobés spécifiques et des joints de dilatation pour limiter les dégradations et maintenir la sécurité des routes.

- Bâtiments et structures en acier : Les bâtiments en acier nécessitent également des dispositifs de dilatation thermique pour éviter des contraintes excessives. Des solutions telles que les joints de dilatation et les systèmes de fixation flottants permettent de minimiser les risques de déformation.

Industrie aérospatiale et automobile : des matériaux adaptés aux conditions extrêmes

Dans les secteurs aéronautique et spatial, les matériaux subissent des variations de température intenses, notamment lors des changements d’altitude ou de la réentrée dans l’atmosphère terrestre. Les coefficients de dilatation thermique des matériaux utilisés doivent être minutieusement contrôlés pour garantir la stabilité des structures.

- Matériaux composites à faible dilatation thermique : Les matériaux composites, comme les alliages d’aluminium-lithium, sont souvent privilégiés pour leur faible coefficient de dilatation thermique et leur résistance aux variations de température. Ces matériaux permettent de concevoir des structures plus stables dans les conditions extrêmes de l’espace ou des vols à haute altitude.

- Panneaux thermiques : Dans les véhicules spatiaux, les panneaux thermiques doivent maintenir leur forme malgré des températures très basses dans l’espace et des températures élevées lors de la réentrée dans l’atmosphère. Des matériaux à faible dilatation thermique, comme les alliages d’invar, sont utilisés pour éviter des contraintes mécaniques sur la structure.

- Industrie automobile : La dilatation thermique est également prise en compte dans la conception des moteurs et des systèmes d’échappement. Ces composants, souvent en contact avec des températures élevées, sont fabriqués dans des matériaux capables de résister aux contraintes thermiques sans se déformer.

Electronique et technologies de pointe : la miniaturisation face aux contraintes thermiques

Dans le domaine de l’électronique, la dilatation thermique représente un défi majeur, surtout avec la miniaturisation des composants. La chaleur produite par les circuits électriques entraîne des dilatations qui peuvent affecter la performance ou endommager les dispositifs.

- Microprocesseurs et circuits intégrés : Les composants électroniques chauffent lorsqu’ils sont en fonctionnement. Si le matériau du circuit a un coefficient de dilatation thermique élevé, cela peut provoquer des microfissures et des pannes. Des matériaux thermiquement stables, comme le silicium et certains alliages métalliques, sont souvent utilisés pour minimiser les effets de la dilatation.

- Assemblages multi-matériaux : De nombreux dispositifs électroniques intègrent différents matériaux, chacun ayant un coefficient de dilatation spécifique. La gestion des contraintes thermiques devient alors un défi pour éviter des ruptures au niveau des soudures et des interfaces. Les ingénieurs doivent soigneusement sélectionner et assembler les matériaux pour garantir la durabilité des composants.

- Circuits imprimés (PCB) : Les circuits imprimés, souvent soumis à des températures élevées, nécessitent des matériaux à faible dilatation thermique pour éviter des déformations. Des matériaux spéciaux, comme le téflon et les céramiques, sont souvent employés pour les applications de haute performance.

Energie et gestion des ressources : les défis de la dilatation thermique dans les centrales

Les centrales électriques, qu’elles soient nucléaires, solaires ou thermiques, utilisent des matériaux soumis à des variations thermiques importantes, ce qui implique une gestion rigoureuse de la dilatation thermique.

- Centrales nucléaires : Les réacteurs nucléaires fonctionnent à des températures élevées et imposent des contraintes thermiques extrêmes aux matériaux des conduits, des cuves, et des générateurs de vapeur. Le choix des matériaux, comme les alliages d’acier inoxydable à faible coefficient de dilatation, est essentiel pour éviter des fuites ou des fissures.

- Energie solaire : Les centrales solaires concentrent la chaleur sur des récepteurs pour produire de l’électricité. Les matériaux des récepteurs et des tubes de transport de chaleur doivent être capables de supporter des variations thermiques importantes sans se déformer. Des matériaux résistants à la dilatation, comme le verre borosilicate et certains alliages métalliques, sont couramment utilisés.

- Turbines et équipements de production d’énergie : Les turbines dans les centrales thermiques et hydroélectriques sont soumises à des variations de température, notamment lors des phases de démarrage et d’arrêt. La dilatation thermique est gérée par l’utilisation d’alliages spécifiques et par des conceptions permettant un certain niveau de flexibilité.

Enjeux futurs et innovations dans la gestion de la dilatation thermique

L’importance de la dilatation thermique ne cesse de croître avec l’évolution des technologies et les exigences accrues de performance des matériaux. La recherche dans ce domaine se concentre sur le développement de nouveaux matériaux et de techniques pour mieux contrôler les effets thermiques.

- Matériaux à coefficient de dilatation thermique nul : Les matériaux composites développés pour avoir un coefficient de dilatation thermique nul ou proche de zéro sont un domaine de recherche actif. Ces matériaux, tels que les composites de fibre de carbone et de céramique, pourraient éliminer les contraintes dues à la dilatation dans les structures sensibles aux variations thermiques.

- Nano-ingénierie des matériaux : La nano-ingénierie permet de modifier les propriétés thermiques des matériaux. Par exemple, des nanocomposites peuvent être conçus pour avoir une faible dilatation thermique, ce qui est particulièrement utile pour les composants électroniques et les dispositifs miniaturisés.

- Systèmes de refroidissement avancés : Dans l’électronique et les systèmes industriels, les systèmes de refroidissement sont essentiels pour contrôler la température et limiter les effets de la dilatation thermique. Des technologies comme le refroidissement par immersion dans des liquides thermoconducteurs sont de plus en plus explorées pour les applications exigeantes.

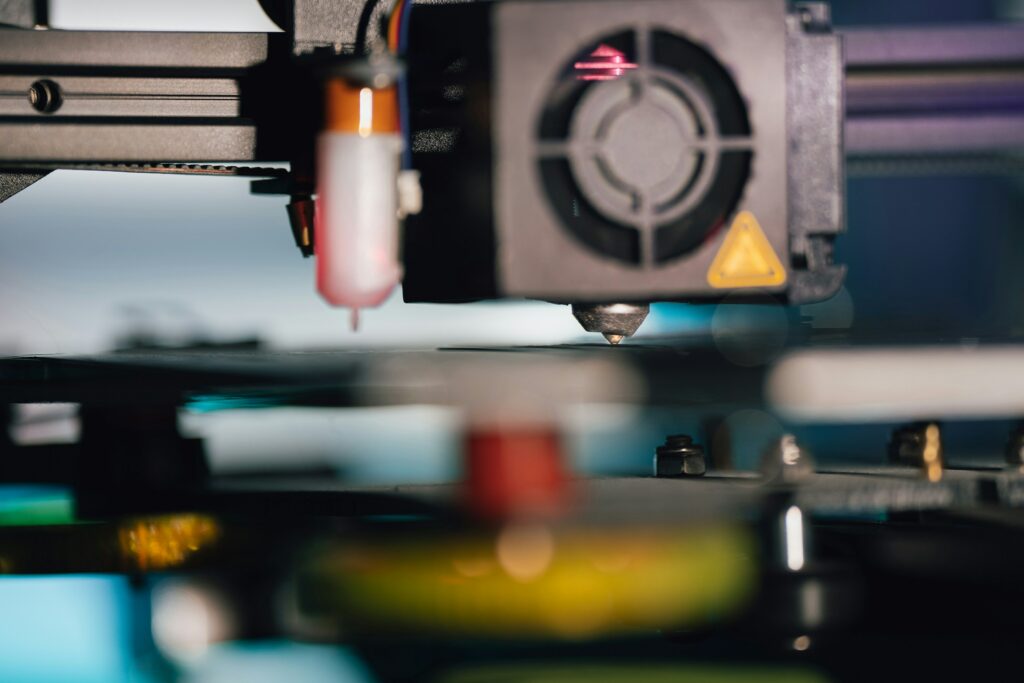

- Impression 3D et conception sur mesure : Les avancées en impression 3D permettent de fabriquer des matériaux sur mesure avec des propriétés thermiques ajustées aux besoins spécifiques des applications. Cette flexibilité ouvre la voie à des conceptions plus complexes et adaptées aux contraintes thermiques de chaque environnement.

Cette cinquième partie souligne les nombreuses applications de la dilatation thermique dans les industries modernes et les défis qu’elle pose. La maîtrise de la dilatation thermique permet aux ingénieurs de développer des solutions adaptées aux exigences de chaque secteur, et les recherches en cours promettent des innovations significatives pour améliorer la performance et la durabilité des matériaux.