Le Séquençage Sanger et le NGS (séquençage nouvelle génération) sont deux méthodes d’analyse de l’ADN permettant d’identifier avec précision la séquence nucléotidique d’un échantillon. Le séquençage Sanger, méthode historique, est réputé pour sa grande fiabilité sur de courtes séquences, tandis que le NGS permet un séquençage massif et parallèle de milliers de fragments, idéal pour les études de grande envergure. Dans un contexte industriel où la traçabilité, l’authentification et la conformité sont devenues des enjeux cruciaux, le séquençage de l’ADN s’impose comme un outil incontournable. Le dosage de l’ADN en amont de ces analyses permet de garantir la qualité et la concentration adéquates pour un séquençage optimal. Comprendre les différences, les domaines d’application et la complémentarité du séquençage Sanger et du NGS est essentiel pour faire les bons choix analytiques dans des secteurs aussi variés que l’agroalimentaire, la santé animale, la cosmétique ou encore l’environnement.

Table des matières

Introduction : deux approches complémentaires du séquençage ADN

Cet article vise à clarifier les différences entre le séquençage Sanger et le séquençage NGS, en expliquant leur principe scientifique, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leurs cas d’usage concrets en laboratoire. Il s’adresse aux professionnels de la R&D, de la qualité ou de la réglementation qui souhaitent mieux comprendre ces technologies pour faire des choix éclairés dans leurs projets analytiques.

Nous verrons également comment des laboratoires spécialisés comme ceux du réseau YesWeLab peuvent vous accompagner dans le choix de la méthode, la réalisation des analyses, et l’interprétation des résultats.

Contexte scientifique et industriel

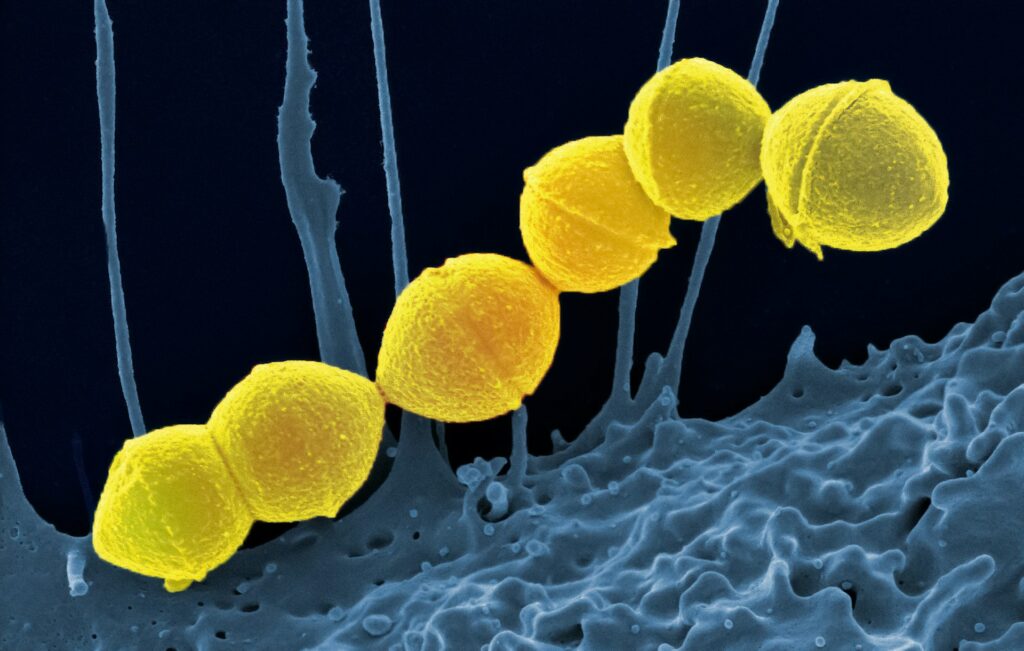

Depuis la publication du génome humain au début des années 2000, les technologies de séquençage ont connu une évolution fulgurante. Aujourd’hui, l’analyse du génome, du transcriptome ou encore des microbiotes fait partie intégrante des stratégies de recherche et de contrôle qualité dans de nombreux secteurs industriels. Le séquençage permet de connaître avec précision la composition génétique d’un échantillon, de détecter des mutations, de vérifier l’origine d’un ingrédient ou encore de suivre l’activité biologique d’un milieu.

Face à ces besoins croissants, deux grandes méthodes de séquençage coexistent. D’un côté, le séquençage Sanger, mis au point en 1977, reste une méthode de référence pour les séquences courtes et les projets nécessitant une précision maximale. De l’autre, le séquençage nouvelle génération (NGS), apparu au milieu des années 2000, permet de traiter simultanément des millions de fragments d’ADN pour des analyses complexes et à haut débit.

Enjeux pour les industriels

Dans l’industrie agroalimentaire, les techniques de séquençage sont utilisées pour authentifier les espèces animales ou végétales utilisées dans les produits transformés, détecter les fraudes (comme la substitution d’espèces dans les poissons ou les épices), ou encore analyser les souches microbiennes présentes dans les aliments fermentés. En santé animale, elles permettent de suivre l’évolution de pathogènes ou d’étudier le microbiote intestinal. Dans le secteur pharmaceutique ou cosmétique, le séquençage peut servir à identifier des plantes médicinales ou à vérifier la conformité de souches bactériennes.

Pour toutes ces applications, il est crucial de choisir la bonne méthode de séquençage. Un mauvais choix peut conduire à des résultats incomplets, à des surcoûts inutiles ou à des retards dans le développement d’un produit.

Le séquençage Sanger : la méthode historique de référence

Principe scientifique du séquençage Sanger

Développé en 1977 par Frederick Sanger, le séquençage Sanger repose sur une méthode dite de terminaison de chaîne. Cette technique repose sur l’utilisation de didésoxynucléotides (ddNTP), des analogues des nucléotides naturels (dNTP) qui bloquent l’élongation de l’ADN lorsqu’ils sont incorporés dans une chaîne. Lors de la réaction de polymérisation, un mélange de dNTP normaux et de ddNTP marqués par des fluorophores est utilisé. Chaque type de ddNTP (A, T, G, C) émet une fluorescence spécifique.

L’ADN ainsi synthétisé, fragmenté à différentes longueurs, est ensuite séparé par électrophorèse capillaire. En analysant les signaux fluorescents, on peut reconstituer la séquence nucléotidique d’un fragment d’ADN, généralement compris entre 100 et 1200 paires de bases (pb).

Ce processus est hautement reproductible et précis, ce qui explique pourquoi il est encore utilisé aujourd’hui comme méthode de référence, notamment pour des séquences spécifiques ou des vérifications ciblées.

Applications en laboratoire

Malgré l’émergence du NGS, le séquençage Sanger reste indispensable dans de nombreuses situations. Il est utilisé dans divers secteurs industriels et en recherche appliquée, notamment pour :

- Le barcoding moléculaire : cette méthode permet d’identifier une espèce à partir d’un échantillon unique, en ciblant un gène ubiquitaire (comme le COI pour les animaux, le 16S pour les bactéries ou le rbcL pour les plantes). Le séquençage Sanger est idéal pour des matrices simples et isolées.

- La confirmation de mutations : après détection d’une mutation par qPCR ou NGS, la méthode Sanger est utilisée pour confirmer la présence exacte de la variation, notamment dans les projets de TILLING sur les plantes ou dans le cadre de la médecine vétérinaire de précision.

- Le contrôle de constructions génétiques : il permet de valider la séquence d’un plasmide, d’un vecteur ou d’un gène modifié. Cela inclut les vérifications dans les projets d’ingénierie génétique ou de production de protéines recombinantes.

- Le primer walking : dans le cas de fragments d’ADN longs (> 1 500 pb), la méthode consiste à séquencer successivement plusieurs zones chevauchantes à l’aide de différentes amorces pour reconstituer l’ensemble de la séquence.

- L’authentification de matières premières : il peut servir à vérifier qu’un extrait végétal, une viande ou un poisson correspond bien à l’espèce attendue, dans des produits à base d’une seule espèce.

Chez YesWeLab, cette technique est régulièrement utilisée dans les laboratoires partenaires pour des prestations sur mesure dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique.

Avantages et limites

Le principal atout du séquençage Sanger réside dans sa précision de lecture, qui dépasse 99,99 %. Cela en fait une méthode fiable pour des analyses ciblées, nécessitant une grande confiance dans les résultats obtenus. Elle est également simple à mettre en œuvre, avec des résultats obtenus en 24 à 48 heures, et un coût raisonnable pour les petits volumes.

Avantages :

- Haute fidélité de lecture

- Délais courts

- Coûts maîtrisés pour un faible nombre d’échantillons

- Méthode éprouvée, compatible avec toutes les matrices simples

Limites :

- Volume d’analyse faible (un fragment à la fois)

- Inadaptée aux échantillons complexes ou aux mélanges d’espèces

- Rendement faible en comparaison des méthodes NGS

- Nécessite une séquence cible ou une amorce spécifique connue à l’avance

En résumé, le séquençage Sanger est la solution idéale pour les projets nécessitant une grande précision sur un faible nombre de cibles génétiques. Dans le cadre de l’analyse d’une espèce unique, de la validation d’une mutation ou de la vérification d’un clonage, il reste une valeur sûre et rentable.

Vous recherchez une analyse ?

Le séquençage NGS : la technologie à haut débit pour les matrices complexes

Fonctionnement du séquençage NGS

Le séquençage nouvelle génération, ou NGS (pour Next Generation Sequencing), repose sur un principe fondamentalement différent du séquençage Sanger. Il permet de lire simultanément des millions de fragments d’ADN ou d’ARN, grâce à une approche dite de séquençage massif parallèle. Cette capacité à produire un grand volume de données en une seule opération en fait une technologie incontournable pour les projets de grande envergure ou pour l’analyse de matrices complexes.

La procédure commence par la fragmentation de l’ADN, suivi de la préparation d’une librairie : les fragments sont ligaturés à des adaptateurs, puis amplifiés et indexés. Selon la plateforme utilisée (Illumina, Ion Torrent, PacBio, Nanopore…), le principe de lecture varie (par synthèse, par ligation, par conductance ionique ou par variation de courant électrique), mais toutes les technologies visent à identifier l’ordre exact des nucléotides au sein de chaque fragment.

Les données générées sont ensuite converties en fichiers numériques (généralement au format FastQ) qui contiennent les séquences ainsi que la qualité de lecture de chaque base. Ces fichiers doivent être analysés par des outils bioinformatiques pour effectuer les alignements, les assemblages, les recherches de variants ou les classifications taxonomiques.

Applications dans les secteurs industriels

Le séquençage NGS est particulièrement adapté aux projets où la diversité génétique ou biologique est importante, ainsi qu’aux situations où il est nécessaire d’explorer un grand nombre de gènes ou d’organismes simultanément. Ses applications sont aujourd’hui nombreuses dans l’industrie.

Agroalimentaire :

- Identification des espèces dans des plats transformés, notamment pour détecter des fraudes ou vérifier l’étiquetage (ex : présence de viande de cheval dans des plats cuisinés ou d’espèces non déclarées dans les mélanges de poissons).

- Analyse de la composition florale du miel par métabarcoding pour en déterminer l’origine.

- Caractérisation du microbiote dans des produits fermentés (levures, bactéries lactiques…).

Environnement :

- Évaluation de la biodiversité microbienne dans les sols, les biofilms, les milieux aquatiques.

- Suivi écologique des cours d’eau par détection des diatomées, des champignons, des microinvertébrés.

- Mesure des impacts anthropiques sur les écosystèmes naturels par suivi du métatranscriptome.

Pharmaceutique et santé animale :

- Traçabilité des plantes médicinales utilisées dans les compléments alimentaires (ex : Aloe vera, Gingembre, Neem).

- Étude du microbiote intestinal animal (chien, cheval, volaille) pour comprendre son influence sur la santé et la productivité.

- Détection de mutations ou de résistances dans des génomes bactériens ou viraux.

Cosmétique :

- Contrôle qualité des matières premières d’origine végétale ou fermentée.

- Étude du microbiome cutané pour développer des produits adaptés à différents types de peau.

Exemples concrets :

- Un laboratoire souhaitant identifier tous les microorganismes présents dans un sol agricole pourra utiliser le séquençage NGS sur la région 16S (bactéries) ou ITS (champignons).

- Un industriel souhaitant authentifier plusieurs espèces d’épices dans un mélange (ex : safran, curcuma, poivre noir) aura intérêt à passer par une analyse NGS par métabarcoding, plus performante que la méthode Sanger dans ce contexte.

Atouts et contraintes

Le NGS présente des avantages indiscutables lorsqu’il s’agit de mener des analyses génétiques approfondies ou de traiter des échantillons complexes. Sa capacité à générer des millions de lectures dans une seule expérience ouvre la voie à une exploration exhaustive d’un génome, d’un transcriptome ou d’un écosystème microbien.

Avantages :

- Analyse simultanée de milliers à millions de fragments

- Identification d’espèces à l’aveugle, sans hypothèse préalable

- Coût dégressif à mesure que le volume d’échantillons augmente

- Possibilité de faire du séquençage ciblé, du WGS (Whole Genome Sequencing), ou du RNA-seq

Contraintes :

- Investissement plus important pour les petits projets

- Délai de traitement plus long (bioinformatique nécessaire)

- Résultats parfois limités au rang taxonomique supérieur si l’ADN est dégradé

- Besoin d’un accompagnement technique pour l’interprétation des données

Le séquençage NGS est donc une technologie puissante, mais qui nécessite une réflexion stratégique sur les volumes, les objectifs analytiques et le traitement des données. C’est pourquoi de nombreuses entreprises s’appuient sur des plateformes comme YesWeLab pour définir leur cahier des charges, sélectionner la bonne technologie et analyser les résultats.

Quelle méthode choisir selon vos objectifs d’analyse ?

Cas d’usage typiques du séquençage Sanger

Le séquençage Sanger reste la méthode de prédilection lorsque l’on cherche à analyser une séquence ciblée, bien définie, dans un échantillon unique ou peu complexe. Il est particulièrement pertinent pour les analyses de confirmation ou de validation, notamment en complément d’autres techniques comme la qPCR ou le NGS.

Voici quelques exemples concrets d’utilisation du séquençage Sanger dans un contexte industriel :

- Vérification de mutations ponctuelles : après détection d’une mutation par NGS dans un gène d’intérêt (par exemple une mutation de résistance dans un gène bactérien), le séquençage Sanger permet de confirmer ou d’infirmer la variation, base par base.

- Validation de clonages et constructions génétiques : dans les projets en biotechnologie, le séquençage Sanger est utilisé pour s’assurer de l’intégrité des vecteurs (plasmides, inserts), vérifier les amorces ou identifier des erreurs de séquence.

- Identification ciblée d’espèces : pour confirmer l’espèce d’un ingrédient végétal (basilic, menthe, safran) ou animal (saumon, thon), à condition que l’échantillon ne soit pas un mélange. Cette méthode est fréquemment employée dans les contrôles qualité des matières premières en agroalimentaire ou en cosmétique.

- Analyse d’échantillons mono-espèce : si une seule espèce est attendue dans l’échantillon, comme un isolat bactérien ou une feuille séchée, le Sanger est rapide et économique.

Dans tous ces cas, le Sanger est simple à mettre en œuvre, rapide (24 à 48 h), et économique pour un petit nombre d’échantillons.

Cas d’usage typiques du séquençage NGS

Le séquençage NGS est la méthode à privilégier dès lors que l’on est confronté à un échantillon complexe, contenant plusieurs espèces, ou lorsque l’on souhaite explorer de larges régions génomiques ou transcriptomiques. Il excelle dans l’analyse globale d’un écosystème ou d’un profil génétique complet.

Voici les principaux cas d’application :

- Authentification de mélanges complexes : vérification de la composition d’un mélange d’épices, d’un complément alimentaire multicomposants, ou d’un plat cuisiné contenant plusieurs espèces de poisson ou de viande.

- Étude du microbiote : qu’il s’agisse de sol, d’eau, d’intestin animal ou de peau, le NGS permet d’identifier toutes les espèces microbiennes présentes et de comprendre leurs interactions.

- Transcriptomique et métatranscriptomique : analyse de l’expression des gènes dans un tissu ou un écosystème. Par exemple, dans un intestin animal, le NGS permet d’identifier non seulement les espèces présentes, mais aussi les gènes qu’elles expriment.

- Séquençage de novo ou WGS : pour séquencer un génome complet encore inconnu (plante, bactérie, champignon), ou pour rechercher des mutations dans un génome connu.

Le NGS est indispensable lorsque la complexité, la diversité ou la profondeur d’analyse dépassent les capacités du Sanger.

Tableau comparatif Sanger vs NGS

Pour aider à la prise de décision, voici un tableau récapitulatif des différences clés entre les deux méthodes.

| Critère | Séquençage Sanger | Séquençage NGS |

|---|---|---|

| Type d’échantillon | Mono-espèce, séquence ciblée | Mélanges complexes, séquences multiples |

| Volume de données | Faible (un fragment à la fois) | Élevé (millions de fragments simultanés) |

| Coût par échantillon | Faible pour petits volumes | Rentable à partir de grands volumes |

| Délai de rendu | 24 à 48 h | 3 à 7 jours selon bioinformatique requise |

| Complexité d’analyse | Faible | Élevée (analyse bioinformatique nécessaire) |

| Précision de lecture | Très élevée | Élevée avec couverture suffisante |

| Identification à l’aveugle | Non | Oui (grâce au métabarcoding ou WGS) |

| Utilisation courante | Confirmation, vérification, barcoding | Métagénomique, transcriptomique, screening |

Ce tableau met en évidence la complémentarité stratégique entre les deux approches. L’idéal, dans de nombreux projets, est d’utiliser le NGS pour explorer, puis le Sanger pour confirmer. C’est notamment le cas dans les projets de recherche, de mise au point de nouveaux produits ou de contrôle qualité renforcé.

Zoom scientifique : analyses de laboratoire et séquençage génétique

Techniques de laboratoire associées au séquençage

Le séquençage ADN, qu’il soit réalisé par la méthode Sanger ou NGS, repose sur un ensemble de techniques de laboratoire rigoureuses, dont la fiabilité est essentielle pour garantir la qualité des résultats. Ces techniques peuvent varier en fonction du type d’échantillon, de la complexité de la matrice et de la méthode choisie, mais suivent généralement un workflow standardisé.

Extraction et purification de l’ADN

C’est la première étape incontournable. L’objectif est d’isoler l’ADN à partir de la matrice étudiée : plante, aliment, tissu animal, micro-organisme, eau, sol, etc. Cette étape doit garantir la pureté et l’intégrité de l’ADN, car une dégradation ou une contamination peut compromettre les résultats. Selon la matrice, les méthodes varient (broyage mécanique, digestion enzymatique, filtration, centrifugation) et peuvent être automatisées.

Amplification par PCR

La réaction de polymérisation en chaîne (PCR) permet de cibler une région spécifique de l’ADN et de l’amplifier en grande quantité. Pour cela, des amorces spécifiques sont utilisées. En séquençage Sanger, cette étape permet de produire le fragment à analyser. En NGS, elle est aussi utilisée dans le cas du barcoding ou de l’amplification d’amplicons. Le choix des amorces (universelles, spécifiques d’un genre, d’une espèce) est une étape critique de la fiabilité analytique.

Préparation des librairies NGS

Dans le cas du séquençage NGS, il faut ensuite construire une librairie d’ADN. Cela implique de fragmenter l’ADN (si ce n’est pas déjà le cas), de le ligaturer à des adaptateurs, d’ajouter des index (codes-barres) pour distinguer les échantillons, et de contrôler la qualité des fragments préparés. Cette étape est automatisée sur certaines plateformes (comme Ion Chef chez CARSO) et fait appel à des techniques enzymatiques précises.

Séquençage et analyse bioinformatique

Le séquençage proprement dit dépend de la technologie utilisée : électrophorèse capillaire (Sanger), fluorescence par synthèse (Illumina), conductivité ionique (Ion Torrent), ou lecture de courant (Nanopore). Les données obtenues doivent être analysées par des outils bioinformatiques spécialisés. Cela inclut la qualité des lectures, l’alignement sur des bases de données (BOLD, NCBI), la détection de mutations ou la reconstitution d’un génome complet.

Normes et conformité réglementaire

Les laboratoires d’analyse doivent travailler selon des standards de qualité très stricts. En France comme en Europe, les normes ISO 17025 s’appliquent aux laboratoires d’essais et d’étalonnage. Elles garantissent la compétence technique du personnel, la traçabilité des procédures, la validation des méthodes, et la fiabilité des résultats.

L’accréditation COFRAC, en France, constitue une reconnaissance officielle de la conformité d’un laboratoire à ces normes. C’est un critère de confiance incontournable pour les donneurs d’ordre industriels, notamment dans les secteurs soumis à une forte exigence réglementaire comme l’agroalimentaire, la santé animale ou la cosmétique.

Dans le cadre du séquençage, ces normes encadrent toutes les étapes :

- la gestion des échantillons,

- l’entretien des équipements (séquenceurs, thermocycleurs),

- les contrôles qualité internes,

- et l’émission de rapports conformes aux attentes réglementaires (informations sur la méthode, les seuils de détection, la qualité des résultats, etc.).

YesWeLab travaille exclusivement avec des laboratoires partenaires conformes aux normes ISO 17025, et accrédités COFRAC pour les prestations concernées. Cela garantit une fiabilité maximale et une valeur réglementaire aux résultats transmis.

Exemples d’analyses de laboratoire liées au séquençage

Comme pour d’autres molécules analytiques comme l’acide malique, des techniques spécifiques sont mobilisées en laboratoire pour étudier les composants génétiques d’un produit. Voici un parallèle entre les méthodes classiques et celles intégrées dans un workflow de séquençage.

- Chromatographie liquide haute performance (HPLC) : utilisée pour analyser des composés comme l’acide malique, elle est l’équivalent, en termes de précision, de la méthode Sanger pour une séquence unique.

- Spectrophotométrie : permet d’estimer la concentration en ADN avant ou après extraction.

- Tests de migration : dans le cadre des matériaux en contact avec les aliments (ex. emballages contenant de l’ADN végétal), le séquençage peut permettre de confirmer la nature de la matière première.

- Tests rhéologiques : bien que non directement liés au séquençage, ils peuvent être combinés à des tests génétiques pour valider la composition d’un produit (origine de l’ingrédient + comportement physique du produit).

Lien entre analyse génétique et réglementation

Dans plusieurs secteurs, l’analyse génétique est aujourd’hui un outil central pour démontrer la conformité à la réglementation. En agroalimentaire, elle permet de justifier la traçabilité des ingrédients selon le règlement INCO. Dans les emballages, le séquençage peut confirmer la nature biologique d’un matériau en lien avec le règlement CE n° 1935/2004. En cosmétique, il valide la composition de matières premières naturelles, ce qui est essentiel pour les marques revendiquant des formules d’origine végétale ou biologique.

Ainsi, les analyses génétiques s’intègrent de plus en plus dans un pilotage global de la qualité, et ne sont plus réservées à la recherche ou au contrôle scientifique de haut niveau. Grâce à des plateformes comme YesWeLab, ces méthodes deviennent accessibles aux industriels qui souhaitent maîtriser leur chaîne d’approvisionnement, sécuriser leurs produits, et innover.

Études de cas : quand le séquençage Sanger ou NGS change la donne

Identifier une plante médicinale dans un complément alimentaire : le cas du séquençage Sanger

Un fabricant de compléments alimentaires souhaite vérifier l’authenticité d’un extrait végétal commercialisé comme contenant exclusivement du Panax ginseng. L’objectif est de garantir la conformité de l’étiquetage et d’éviter tout risque de fraude ou de substitution involontaire.

Dans ce cas précis, le séquençage Sanger est la méthode idéale. L’analyse commence par une extraction d’ADN sur la matière végétale. Une amplification PCR est réalisée en ciblant un gène spécifique tel que rbcL ou matK, couramment utilisé pour le barcoding des plantes. Le fragment amplifié est ensuite séquencé selon la méthode Sanger, puis comparé aux bases de données internationales (NCBI, BOLD).

Résultat : l’analyse confirme une correspondance à 99,8 % avec le Panax ginseng. Ce résultat valide à la fois la traçabilité du produit et sa conformité aux allégations du fabricant. Le recours au Sanger a permis d’obtenir un résultat rapide, précis et juridiquement opposable dans le cadre d’un contrôle qualité.

Détecter des espèces multiples dans un plat cuisiné : l’intérêt du séquençage NGS

Une enseigne de plats préparés souhaite s’assurer que les espèces animales utilisées dans un gratin de fruits de mer correspondent bien à celles mentionnées sur l’étiquette (moules, crevettes, encornets). Elle soupçonne également une possible contamination croisée avec des espèces non déclarées, comme le crabe ou le colin.

Dans ce type de matrice complexe, le séquençage Sanger est inadapté : il ne peut détecter qu’une ou deux espèces dominantes. Le NGS, en revanche, permet une identification exhaustive. Après extraction de l’ADN, une PCR ciblant un gène universel (ex : COI pour les animaux marins) est réalisée. Les amplicons sont ensuite séquencés par NGS (plateforme Illumina ou Ion Torrent), et les séquences obtenues sont analysées pour identifier toutes les espèces présentes.

Résultat : l’analyse révèle la présence des espèces attendues, mais aussi de traces de Gadus morhua (morue) et de Cancer pagurus (crabe). Ces résultats permettent au fabricant de corriger sa recette, d’adapter ses procédures de nettoyage, et de garantir une meilleure transparence envers les consommateurs.

Détecter des variants dans une culture végétale : NGS et validation par Sanger

Un laboratoire de recherche appliquée en sélection végétale souhaite identifier des mutations ponctuelles dans un gène d’intérêt impliqué dans la résistance au stress hydrique chez une variété de blé. L’objectif est de cribler plusieurs centaines de plantes pour sélectionner les individus mutants.

La stratégie retenue consiste à utiliser le séquençage NGS (exome ou région ciblée) pour identifier des variants potentiels à grande échelle, puis à valider ces mutations par séquençage Sanger sur les plants les plus prometteurs. Ce schéma combiné permet de profiter de la puissance du NGS pour la détection massive, tout en s’appuyant sur la précision du Sanger pour la confirmation.

Résultat : le laboratoire identifie plusieurs allèles mutants intéressants. Le séquençage Sanger confirme leur présence chez certains individus, qui sont ensuite retenus pour des tests de phénotypage. Cette approche mixte optimise le coût, la précision et l’efficacité du programme de sélection.

Étudier le microbiote intestinal d’un cheval de course : le métabarcoding par NGS

Une clinique vétérinaire spécialisée dans la performance équine souhaite évaluer la composition du microbiote intestinal d’un cheval de compétition, sujet à des troubles digestifs récurrents. L’objectif est d’identifier d’éventuels déséquilibres bactériens pouvant affecter la santé et les performances de l’animal.

Le séquençage NGS est ici la méthode incontournable. Une extraction d’ADN est réalisée sur des échantillons de fèces, suivie d’une amplification PCR ciblant la région V3-V4 du gène 16S (marqueur bactérien universel). Le séquençage est effectué par Illumina MiSeq, puis les données sont analysées pour établir un profil taxonomique détaillé de la communauté bactérienne.

Résultat : l’analyse révèle une dysbiose, avec une surreprésentation des Firmicutes et une sous-représentation des Bacteroidetes. Ces informations permettent de recommander un ajustement du régime alimentaire et l’utilisation de probiotiques ciblés, avec une amélioration clinique observée après quelques semaines.

Contrôle qualité d’un plasmide en génie génétique : Sanger ou long-read ?

Un laboratoire de biotechnologie développe une nouvelle lignée cellulaire exprimant une protéine thérapeutique. Pour valider la séquence du plasmide inséré, deux approches sont envisageables : le séquençage Sanger (si la séquence est courte et connue) ou le séquençage long-read (si le plasmide est complexe ou comporte des structures répétées).

Dans ce cas, l’entreprise choisit de recourir au séquençage long-read par Nanopore, permettant d’obtenir la séquence complète du plasmide en une seule lecture, y compris le backbone, les promoteurs et les régions codantes. Ce choix garantit une validation complète de la construction génétique avant production industrielle.

Ces cas concrets montrent que le choix entre Sanger, NGS ou long-read dépend directement de la complexité de l’échantillon, du niveau de précision attendu, et du volume d’information recherché. Grâce à son réseau de laboratoires partenaires, YesWeLab est en mesure d’adapter la méthode à chaque problématique terrain, en garantissant qualité, conformité et efficacité.

Services d’analyses génétiques avec YesWeLab

Une expertise multisectorielle au service de vos analyses génétiques

YesWeLab propose un accompagnement complet pour les projets de séquençage Sanger et NGS, quelle que soit la complexité de vos échantillons ou votre secteur d’activité. Grâce à un réseau de plus de 200 laboratoires partenaires accrédités, répartis en France et en Europe, la plateforme permet aux industriels d’accéder aux meilleures expertises en biologie moléculaire, en génomique, et en bioinformatique.

Les services sont adaptés aux besoins spécifiques de différents domaines :

- Agroalimentaire : identification d’espèces, contrôle de l’authenticité des ingrédients, analyse de microbiote dans les produits fermentés.

- Nutraceutique : vérification de la composition d’extraits végétaux, validation d’allégations d’origine.

- Santé animale : analyse du microbiome intestinal, détection de pathogènes, génotypage de lignées.

- Cosmétique : authentification de matières premières naturelles, contrôle de souches fermentaires.

- Environnement : suivi de la biodiversité dans les sols et les milieux aquatiques, métabarcoding d’échantillons complexes.

- Pharmaceutique et biotech : contrôle qualité des constructions plasmidiques, détection de variants génétiques, transcriptomique.

YesWeLab agit comme interface unique, simplifiant la gestion des projets analytiques de A à Z.

Une plateforme digitale pour centraliser vos demandes et vos résultats

L’un des grands atouts de YesWeLab est sa plateforme en ligne sécurisée, conçue pour centraliser toutes les étapes du processus analytique :

- Recherche d’analyses parmi un catalogue de plus de 10 000 prestations,

- Commande directe et traçabilité de l’envoi des échantillons,

- Suivi en temps réel des étapes d’analyse,

- Réception sécurisée des résultats (séquences brutes, chromatogrammes, rapports d’analyse, fichiers bioinformatiques).

Cette solution est particulièrement appréciée des responsables qualité, R&D ou affaires réglementaires, qui peuvent ainsi gérer efficacement plusieurs projets à la fois, tout en assurant la conformité documentaire et la traçabilité complète des données.

Des prestations sur mesure adaptées à chaque méthode de séquençage

YesWeLab propose des prestations de séquençage Sanger et NGS avec différents niveaux d’intervention, selon vos besoins en précision, en budget, et en volumes.

Pour le séquençage Sanger :

- Analyses de confirmation (mutations, plasmides, barcoding)

- Services avec ou sans purification d’échantillons

- Lecture simple ou double sens, avec corrections manuelles ou automatiques

- Résultats fournis en formats .seq, .ab1, ou séquences consensus

Pour le séquençage NGS :

- Séquençage d’amplicons (barcoding, métabarcoding)

- RNA-Seq, métatranscriptomique

- Séquençage de novo ou WGS

- Analyses bioinformatiques : alignement, annotation, détection de SNPs, profils taxonomiques

Chaque prestation est personnalisable. YesWeLab peut intervenir dès la conception de votre projet, vous conseiller sur les cibles génétiques à analyser, choisir la meilleure technologie, et vous livrer des résultats interprétables et exploitables rapidement.

Des garanties de qualité, de conformité et de réactivité

YesWeLab travaille exclusivement avec des laboratoires certifiés ou accrédités ISO 17025, et garantit la conformité aux référentiels européens (INCO, 1935/2004, REACH, etc.) et internationaux (FDA, BPF). Les délais d’exécution sont optimisés : comptez 24 à 48 h pour du Sanger, et de 3 à 7 jours ouvrés pour du NGS incluant l’analyse bioinformatique.

En cas de demande complexe ou de projet multidisciplinaire, un expert technique dédié vous accompagne tout au long du processus, depuis la validation du cahier des charges jusqu’à l’interprétation des résultats.

Grâce à cette approche, YesWeLab devient un partenaire stratégique pour les industriels soucieux de fiabiliser leurs analyses, d’accélérer leurs développements, et de sécuriser la qualité de leurs produits.