L’acide butyrique est un composé fascinant qui joue un rôle crucial dans plusieurs processus biologiques et industriels. Connu pour son importance dans la santé intestinale et ses multiples applications, il suscite l’intérêt croissant des chercheurs et des professionnels de l’industrie notamment alimentaire. Cette première partie explore les caractéristiques fondamentales de l’acide butyrique, sa structure chimique, son origine, et ses premières utilisations.

1. Qu’est-ce que l’acide butyrique ?

Définition et structure chimique

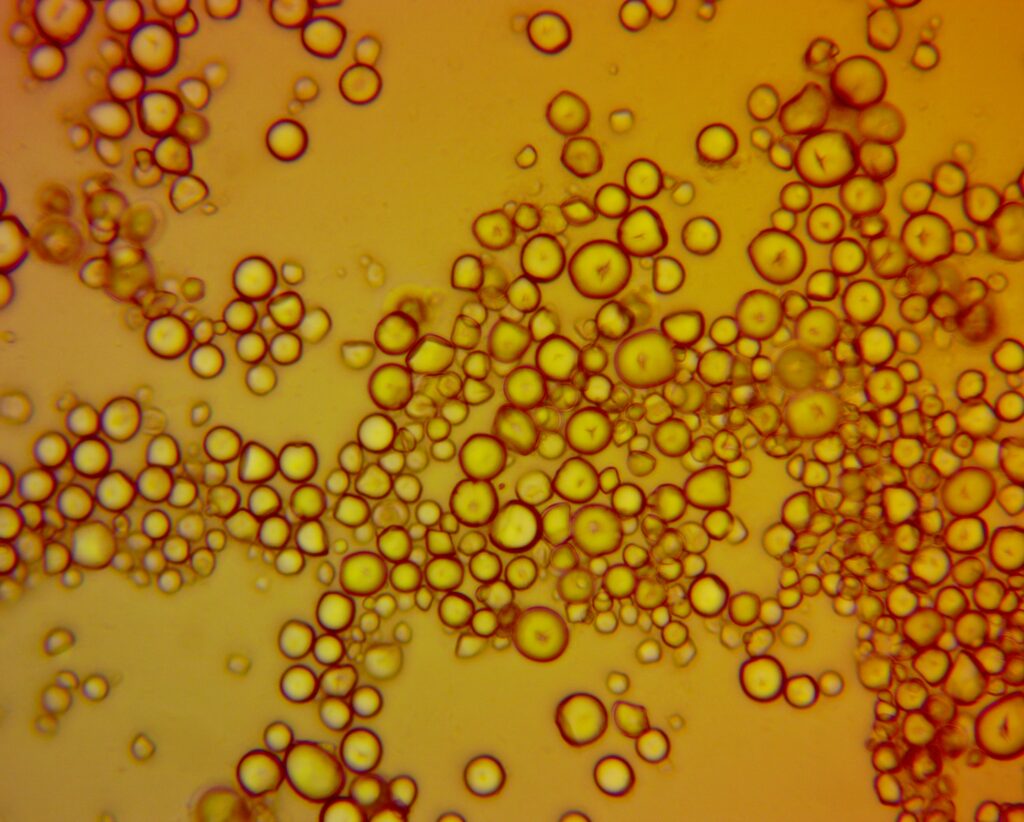

L’acide butyrique, également connu sous le nom d’acide butanoïque, est un acide gras à chaîne courte composé de quatre atomes de carbone. Sa formule moléculaire est C4H8O2, et il se présente comme un liquide légèrement huileux, à l’odeur forte et désagréable, rappelant celle du beurre rance.

Caractéristiques principales :

- Masse molaire : 88,1 g/mol.

- Point de fusion : -7,9 °C.

- Point d’ébullition : 164 °C.

- Solubilité : Complètement miscible dans l’eau, l’alcool et l’éther.

Cette structure simple confère à l’acide butyrique ses propriétés uniques, notamment sa capacité à se dissoudre facilement dans différents solvants.

Origine et production naturelle

L’acide butyrique est principalement produit dans le côlon humain par fermentation des fibres alimentaires par le microbiote intestinal. Ce processus naturel est le résultat de l’action de bactéries comme Clostridium butyricum et Eubacterium rectale, qui transforment les hydrates de carbone non digestibles en acides gras à chaîne courte, dont le butyrate.

De plus, l’acide butyrique est présent naturellement dans certains aliments, en particulier les produits laitiers. Il constitue environ 3 à 5 % des graisses du beurre, sous forme de triglycérides appelés butyrine.

Historique et étymologie

Le terme « butyrique » provient du grec βουτυρος (beurre), car cette substance a été isolée pour la première fois à partir de beurre rance. Découvert au XIXe siècle, il a rapidement attiré l’attention des chimistes et des biologistes en raison de son rôle clé dans les processus métaboliques et ses applications en alimentation et en médecine.

Cette première partie introduit de manière claire et détaillée l’acide butyrique, en expliquant ses caractéristiques fondamentales, son rôle dans le métabolisme, et ses applications en laboratoire et dans l’industrie.

2. Propriétés et fonctions biologiques de l’acide butyrique

Rôle énergétique

L’acide butyrique est une source d’énergie essentielle pour les colonocytes, les cellules épithéliales de l’intestin. Ces cellules, responsables de l’intégrité de la paroi intestinale, utilisent préférentiellement le butyrate comme carburant. En se métabolisant rapidement dans les mitochondries des colonocytes, l’acide butyrique favorise la régénération et la réparation de la muqueuse intestinale, un processus vital pour maintenir une barrière intestinale saine.

Par exemple, une carence en butyrate peut compromettre la santé de la paroi intestinale, augmentant le risque de maladies inflammatoires chroniques comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn.

Effets sur la santé intestinale

L’acide butyrique agit de manière multifonctionnelle pour soutenir le système digestif :

- Renforcement de la barrière intestinale : Il stimule la production de mucus protecteur et limite la perméabilité intestinale, empêchant ainsi le passage de pathogènes dans le sang.

- Effet anti-inflammatoire : En régulant la libération de cytokines pro-inflammatoires, l’acide butyrique aide à atténuer les inflammations intestinales.

- Effet immunomodulateur : Il favorise un équilibre entre les réponses immunitaires, réduisant ainsi les risques de maladies auto-immunes et d’infections intestinales.

Ces propriétés font de l’acide butyrique un allié incontournable pour les personnes souffrant de troubles digestifs fonctionnels, comme le syndrome du côlon irritable.

Propriétés systémiques

Bien que son action principale se situe dans l’intestin, l’acide butyrique peut avoir des effets bénéfiques au-delà du système digestif :

- Métabolisme des lipides : Il réduit le stockage des graisses dans le foie et inhibe la lipolyse excessive dans les tissus adipeux, jouant un rôle dans la prévention des maladies métaboliques comme le diabète.

- Régulation de l’appétit : En stimulant la production de leptine, une hormone qui contrôle la satiété, il contribue à une meilleure gestion de l’alimentation.

- Santé cérébrale : Des études suggèrent que l’acide butyrique favorise la neurogenèse et réduit les risques d’accidents vasculaires cérébraux.

Effets protecteurs et régénérateurs

L’acide butyrique agit également comme un composé cytoprotecteur :

- Il améliore la cicatrisation des lésions intestinales en stimulant la prolifération cellulaire.

- Grâce à ses propriétés antioxydantes, il protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres.

- Il aide à prévenir les ulcères gastroduodénaux en réduisant les agressions acides sur l’épithélium digestif.

Cette deuxième partie met en lumière les multiples fonctions biologiques de l’acide butyrique, en expliquant son rôle énergétique et ses effets protecteurs, tant au niveau intestinal que systémique.

3. Sources alimentaires et production industrielle de l’acide butyrique

Sources naturelles

L’acide butyrique est présent naturellement dans plusieurs aliments, principalement sous forme de triglycérides (butyrine) ou libéré par fermentation. Parmi les principales sources :

- Produits laitiers : Le beurre contient entre 3 et 5 % de butyrine, un triglycéride qui se décompose en acide butyrique lors de la digestion. Le ghee, ou beurre clarifié, est également riche en acide butyrique.

- Produits fermentés : Des aliments comme la choucroute, les cornichons, le soja fermenté, et d’autres préparations probiotiques en contiennent de petites quantités, favorisant une bonne santé intestinale.

- Fromages à pâte dure : Des fromages comme le parmesan présentent une teneur élevée en acides gras volatils, dont l’acide butyrique.

Ces aliments jouent un rôle clé dans l’apport naturel en acide butyrique, bien que leurs concentrations varient en fonction des procédés de fabrication.

Production dans le corps humain

Le microbiote intestinal est une source majeure d’acide butyrique dans le corps humain. Ce composé est produit lors de la fermentation des fibres alimentaires par des bactéries spécifiques situées dans le côlon :

- Mécanisme : Les fibres alimentaires non digestibles, comme l’amidon résistant ou les polysaccharides complexes, sont fermentées par des bactéries telles que Clostridium butyricum, Eubacterium rectale, et Faecalibacterium prausnitzii. Cette fermentation libère des acides gras à chaîne courte, dont l’acide butyrique.

- Facteurs influençant la production : La quantité d’acide butyrique produite dépend de la composition du microbiote intestinal et de l’apport en fibres. Une alimentation riche en céréales complètes, fruits, légumes, et légumineuses favorise sa production.

Synthèse industrielle

Pour répondre aux besoins croissants dans les domaines alimentaire, pharmaceutique et agricole, l’acide butyrique est également produit industriellement. Les méthodes incluent :

- Fermentation bactérienne : Des bactéries anaérobies comme Clostridium acetobutylicum sont utilisées pour transformer des substrats comme l’amidon en acide butyrique. Ce processus est basé sur la glycolyse, suivie d’une série de réactions enzymatiques.

- Synthèse chimique : Bien que moins courante en raison de sa complexité, la synthèse chimique peut également produire de l’acide butyrique à partir d’hydrocarbures.

Applications industrielles

L’acide butyrique issu de la production industrielle est utilisé dans :

- L’agroalimentaire : Additif dans les arômes alimentaires (esters butanoates) pour parfumer les produits.

- Les appâts de pêche : Utilisé pour attirer les poissons grâce à son odeur forte.

- La santé humaine : Sous forme de butyrate de sodium, il est intégré dans les compléments alimentaires pour ses bienfaits sur le microbiote et la santé intestinale.

Cette troisième partie explique en détail les sources alimentaires et les processus de production industrielle de l’acide butyrique, tout en soulignant son importance pour la santé et son utilisation dans divers secteurs.

Vous recherchez une analyse ?

4. Usages et bénéfices cliniques de l’acide butyrique

En gastroentérologie

L’acide butyrique joue un rôle clé dans le traitement et la prévention des troubles gastro-intestinaux. Ses propriétés anti-inflammatoires, régénératrices, et protectrices en font un allié précieux dans les pathologies suivantes :

- Colite ulcéreuse et maladie de Crohn : L’acide butyrique aide à réduire l’inflammation chronique et favorise la cicatrisation de la muqueuse intestinale, atténuant ainsi les symptômes et réduisant les poussées.

- Syndrome du côlon irritable (SCI) : Grâce à son effet sur la motilité intestinale et sa capacité à renforcer la barrière épithéliale, il diminue les douleurs abdominales, les ballonnements et les irrégularités du transit.

- Diarrhée et constipation : L’acide butyrique régule la motilité intestinale et améliore l’équilibre hydrique, ce qui aide à normaliser le transit.

Applications dans les maladies systémiques

Bien que ses effets principaux soient localisés dans l’intestin, l’acide butyrique a également démontré des bénéfices pour d’autres systèmes de l’organisme :

- Métabolisme : Il réduit l’accumulation de graisses dans le foie et améliore la sensibilité des cellules à l’insuline, jouant ainsi un rôle dans la prévention du diabète de type 2.

- Santé cardiovasculaire : En diminuant l’inflammation systémique, il peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

- Santé cérébrale : Il favorise la neurogenèse, protège les neurones et réduit le risque d’accidents vasculaires cérébraux, contribuant ainsi à une meilleure santé cognitive.

Supplémentation alimentaire

Pour pallier une production insuffisante d’acide butyrique dans l’organisme, la supplémentation alimentaire est une option recommandée, notamment sous forme de butyrate de sodium. Cette forme encapsulée est préférée pour ses avantages :

- Meilleure tolérance : Contrairement à l’acide butyrique brut, le butyrate de sodium dégage peu d’odeur et est mieux accepté par les patients.

- Ciblage intestinal : Les granulés et microcapsules permettent une libération ciblée dans le côlon, maximisant ainsi ses effets.

La supplémentation est particulièrement bénéfique dans les cas suivants :

- Personnes âgées, dont la production intestinale de butyrate diminue naturellement.

- Patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

- Sujets suivant des traitements immunosuppresseurs ou stéroïdiens, où l’acide butyrique aide à protéger la muqueuse intestinale.

Prévention et bien-être général

En dehors des contextes pathologiques, l’acide butyrique peut être utilisé à des fins préventives :

- Soutien immunitaire : En modulant la réponse immunitaire, il renforce les défenses naturelles.

- Gestion du poids : Grâce à son rôle dans la régulation de la leptine, il favorise un meilleur contrôle de l’appétit et une réduction du stockage des graisses.

- Santé digestive globale : Il contribue à l’équilibre du microbiote, améliorant la digestion et le bien-être intestinal.

Cette quatrième partie met en évidence les multiples bénéfices cliniques de l’acide butyrique, en explorant ses applications dans les troubles intestinaux, les maladies métaboliques, et la prévention.

5. Analyses de laboratoire sur l’acide butyrique

Techniques d’analyse en laboratoire

L’acide butyrique, en raison de sa présence dans divers contextes biologiques et industriels, nécessite des analyses précises pour en évaluer la concentration et les propriétés. Les techniques les plus couramment utilisées sont :

- Chromatographie en phase gazeuse (GC) : Méthode de référence pour la détection et la quantification de l’acide butyrique dans les échantillons alimentaires et biologiques. Elle est idéale pour analyser les composés volatils et fournit des résultats très précis.

- Spectroscopie infrarouge (IR) : Permet de caractériser la structure chimique de l’acide butyrique grâce à l’identification des groupes fonctionnels spécifiques, comme le groupe carboxyle.

- Titrage acide-base : Technique traditionnelle utilisée pour mesurer la concentration totale d’acides organiques, y compris l’acide butyrique, dans des échantillons alimentaires comme les produits laitiers fermentés.

Ces analyses garantissent que les produits contenant de l’acide butyrique respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur.

Importance des normes et certifications

Les laboratoires effectuant des analyses sur l’acide butyrique doivent se conformer aux normes internationales pour assurer la fiabilité des résultats :

- ISO 17025 : Norme qui définit les exigences générales pour la compétence des laboratoires d’analyse. Elle garantit que les résultats obtenus sont précis et reproductibles.

- Accréditation COFRAC : En France, cette certification garantit que les analyses respectent les standards européens, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et cosmétique.

En respectant ces normes, les laboratoires peuvent fournir des résultats fiables pour les industries agroalimentaire, cosmétique, et pharmaceutique.

Applications industrielles des analyses

Les tests de laboratoire sur l’acide butyrique ont des applications spécifiques dans divers secteurs :

- Agroalimentaire :

- Contrôle de la concentration en acide butyrique dans les produits laitiers fermentés pour garantir leur qualité organoleptique.

- Vérification de l’absence de contamination ou de fermentation excessive dans les aliments transformés.

- Compléments alimentaires :

- Validation des formulations de butyrate de sodium pour s’assurer que les doses sont conformes aux spécifications des produits.

- Tests de stabilité des granulés et microcapsules pour garantir une libération ciblée dans l’intestin.

- Cosmétique :

- Analyse des niveaux d’acide butyrique dans les formulations, notamment dans les produits fermentés ou enrichis en acides gras volatils.

Défis et innovations dans l’analyse de l’acide butyrique

Les analyses de l’acide butyrique présentent des défis spécifiques liés à sa volatilité et à sa forte odeur. Cependant, des avancées technologiques permettent de surmonter ces limitations :

- Développement de méthodes GC-MS (chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse) pour une identification plus rapide et précise.

- Techniques de microencapsulation pour manipuler et analyser l’acide butyrique sans compromettre les échantillons.

Cette cinquième partie explore les méthodes scientifiques utilisées pour analyser l’acide butyrique, en mettant en évidence leur importance dans les domaines de la santé, de l’agroalimentaire, et de la cosmétique, tout en soulignant les normes à respecter pour garantir des résultats fiables.

6. Questions fréquentes sur l’acide butyrique

Quel est le rôle de l’acide butyrique dans le corps ?

L’acide butyrique joue un rôle central dans le maintien de la santé intestinale et générale :

- Source d’énergie : Il alimente les colonocytes, favorisant la régénération et la réparation de la paroi intestinale.

- Anti-inflammatoire et immunomodulateur : Il réduit les inflammations chroniques et régule la réponse immunitaire.

- Protection intestinale : Il renforce la barrière épithéliale, limitant ainsi la perméabilité intestinale et empêchant la pénétration de pathogènes dans le sang.

- Effets systémiques : Il améliore la sensibilité à l’insuline, favorise la régulation de l’appétit, et agit comme un neuroprotecteur, soutenant la santé cognitive.

Y a-t-il de l’acide butyrique dans les aliments ?

Oui, l’acide butyrique se trouve dans certains aliments d’origine naturelle :

- Produits laitiers : Le beurre, le ghee, et les fromages à pâte dure comme le parmesan contiennent de la butyrine, une forme de triglycéride qui libère de l’acide butyrique lors de la digestion.

- Produits fermentés : La choucroute, les cornichons, et le soja fermenté en contiennent également, bien que leurs concentrations soient moins significatives que dans les produits laitiers.

Cependant, les quantités présentes dans ces aliments ne suffisent souvent pas à répondre aux besoins en cas de carences ou de troubles intestinaux.

Où trouver l’acide butyrique ?

Outre les aliments naturels, l’acide butyrique est également produit directement dans l’intestin par fermentation des fibres alimentaires par le microbiote. Ce processus dépend :

- De la composition du microbiote : Les bactéries comme Clostridium butyricum et Faecalibacterium prausnitziisont essentielles pour convertir les fibres en acide butyrique.

- De l’alimentation : Une consommation suffisante de fibres non digestibles, telles que l’amidon résistant et les polysaccharides, stimule la production de butyrate.

En complément, le butyrate de sodium encapsulé est disponible sur le marché sous forme de compléments alimentaires.

Quel aliment contient du butyrate ?

Le butyrate, sous forme de triglycéride ou libéré par fermentation, est présent dans :

- Les céréales complètes : Avoine, son de blé, et autres grains partiellement moulus.

- Les légumineuses et légumes riches en fibres : Lentilles, pois chiches, et légumes verts.

- Les produits laitiers : Surtout le beurre et les fromages fermentés.

Ces aliments, riches en fibres et en graisses spécifiques, favorisent naturellement la production et l’apport de butyrate.

Faut-il prendre des compléments d’acide butyrique ?

La supplémentation en butyrate est particulièrement recommandée dans les cas suivants :

- Troubles digestifs chroniques : Colite ulcéreuse, maladie de Crohn, ou syndrome du côlon irritable.

- Carences liées à l’âge : La production naturelle d’acide butyrique diminue avec l’âge, rendant les compléments utiles pour les seniors.

- Prévention des maladies métaboliques : Les compléments peuvent améliorer la sensibilité à l’insuline et réduire le stockage des graisses dans le foie.

Les compléments, souvent formulés sous forme de butyrate de sodium encapsulé, garantissent une libération ciblée dans le côlon et évitent les désagréments olfactifs associés à l’acide butyrique brut.

Cette sixième partie répond aux questions fréquentes sur l’acide butyrique, en apportant des informations pratiques et scientifiquement fondées sur ses rôles, ses sources, et ses formes de supplémentation.